EL FERROCARRIL Y TRUJILLO, UN PUERTO DE INESTABLE DESARROLLO (2/3)

Juan Ramón Martínez

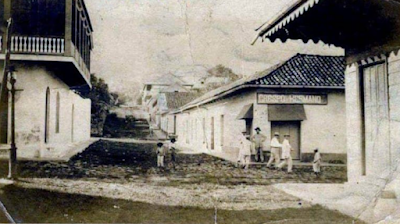

La calle principal de Trujillo a principios del siglo XX.

En 1908, la compañía estadounidense Truxillo Rail Road Company, había empezado a sembrar banano para la exportación, en cuatro sectores: el distrito de Black River, hasta Limón y Francia; el de Chapagua; el de Taujica hasta Olanchito en la margen derecha del rio Aguán (139.10 kilómetros); y el cuarto, desde Trujillo a Sonaguera, por el margen izquierdo del mencionado río (70 kilómetros). Operaba mediante el sistema de plantación, con enorme éxito inicial, “convirtiéndose en asiento de uno de los más fabulosos emporios bananeros del país”, aprovechando las mejores tierras de Honduras, las facilidades del Puerto de Trujillo – con las aguas más profundas del Caribe—y vinculando sus intereses económicos, con el gran deseo de los hondureños: tener un ferrocarril, sin comprometer energías; o endeudarse con el exterior cómo había ocurrido durante el gobierno de José María Medina.

Por ello, aprovechó la contrata firmada por otros empresarios que incumplieron la tarea de construir el ansiado ferrocarril, para sus propios intereses, especialmente el de movilizar el banano hacia Trujillo. Y obtener tierras para sus cultivos. “A cambio de recibir, 293.500 hectáreas más la extensión que la compañía adquirió de los lotes externos” (Flores Valeriano, 23). Este éxito bananero, significó el “apogeo que infundió esplendor y marcó un renacimiento para el puerto de Trujillo” (Flores Valeriano, 23). Otro más, momentáneo y sin continuidad, cómo había ocurrido en su larga y adolorida historia.

Trujillo fue fundada el 18 de mayo de 1524, “con el título de Villa, por Francisco de las Casas, Caballero de Trujillo (España) por cuya razón este puerto lleva el indicado nombre. Más de cien castellanos se quedaron poblando este territorio, bajo la autoridad de Juan Lope de Aguirre y la Municipalidad que las Casas había creado y de la cual era alcalde Juan de Medina”. (Antonio R. Vallejo, Primer Anuario Estadístico correspondiente al año 1889, Tegucigalpa, Tipografía Nacional, 1893, pag. 95). Otros autores, dicen que la fundación se produjo el año siguiente, en 1525.

Linda Newson, “argumenta que, con anterioridad a la presencia europea, la zona estaba poblada por diversos pueblos aborígenes, entre ellos mayas, Xicaques, (tolupanes) y pipiles. Los primeros comerciaban cacao en el valle del río Aguán; los segundos habitaban desde Punta de Caxinas hasta el río Ulúa; y, los pipiles tempranos, vivían en los poblados de Papayeca y Chapagua (Linda Newson, El Costo de la Conquista, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa 1992, pp 48—49, citada por Elisabeth Payne Iglesias en El Puerto de Truxillo, un viaje hacia su melancólico pasado, Guaymuras, 2007, pág. 31).

Fue durante la colonia española, junto con Omoa, el puerto más importantes del caribe hondureño, aunque, contrario al puerto citado, mantuvo el carácter de puerto secundario, menor, y de frontera ( Payne Iglesias, pág. 384), que ha tenido épocas de esplendor, sucedidas por otros, de decrecimiento y abandono. “Entre los siglos XVI—XIX, la ocupación española de la zona otorgó a este sitio un papel similar al servir de límite entre el territorio bajo dominación hispana; y el que se encontraba sometido a control informal inglés” (Payne Iglesias, 31)

Durante la colonia, Trujillo, en su carácter de frontera, fue el escenario en donde se confrontaron los intereses de España y de Inglaterra que, había ocupado las Islas de la Bahía y la Mosquitia. Cuando los ingleses llegaron a un sitio tan cercano como Río Tinto, se aliaron con otro grupo étnico presente en la zona: los zambos—mosquitos, lo que obligó a los antiguos habitantes de la costa oriental de Honduras a redefinir sus fronteras (Payne Iglesias, 32); y, a los españoles, a usar, como población aliada suya, a los negros del caribe, enemigos de los ingleses, facilitando su asentamiento en la costa hondureña y su organización en batallones de morenos, militarmente efectivos, en diferentes batallas contra los ingleses, a quienes odiaban. “En 1620 (Trujillo) había llegado a un alto grado de prosperidad y grandeza. Sus moradores eran en su mayor parte andaluces y vizcaínos muy acomodados. Trujillo era el puerto principal donde arribaban las naves que venían de España (Vallejo, pág. 95).

Por su ubicación y su carácter fronterizo con respaldo limitado porque el área de influencia suya o hiterland fue limitado, acusó siempre un problema de población, contrario a Omoa, por ejemplo, “donde predominaba la mano de obra negra esclava para las actividades de construcción y otras labores” (Payne iglesias, 33). Y mostró un bajo proceso de acumulación originaria en que, no pudo desarrollar una élite capitalista significativa para orientar su desarrollo, porque Olanchito, Sonaguera y Olancho, no proporcionaron recursos materiales suficientes y estables para asegurar su desarrollo.

Trujillo, además, por el carácter de frontera, área de disputa con los ingleses, estuvo durante muchos años, sometido a las amenazas de los piratas ingleses, franceses y holandeses que, como actividad privada, ejercían acciones destructivas para proteger los intereses ingleses en el Caribe que, durante casi tres siglos, fue la zona de disputa entre españoles e ingleses. “El primer ataque pirata lo sufrió el Puerto de Trujillo, según se tiene noticia, el 7 de julio de 1558, cuando 200 piratas franceses, llegaron en dos naos y robaron y quemaron el pueblo; pidieron fuertes sumos de rescate y se llevaron más de cien mil pesos. La Real Audiencia, con residencia en Guatemala dispuso medidas urgentes de protección para las ciudades de San Pedro y los puertos de Caballos y Trujillo. Pero las incursiones piratas continuaron y obligaron al Rey a dictar una cédula, el 25 de marzo de 1561, donde informa al alcalde de la provincia de Honduras sobre el peligro de la piratería y le manda, “ que luego que esta recibáis, proveáis a los vecinos de esta provincia y puerto de ella estén armados y a apercibidos, y a punto de guerra y en su buen orden repartirlos en escuadras y compañías, para que no puedan recibir daño de los corsarios en caso que pasen por estas partes” (Rafael Leiva Vivas, Tráfico de Esclavos Negros a Honduras, Guaymuras, Tegucigalpa 1987, pág. 59, 60).

“Según Fray Francisco Vásquez, que refiere el hecho, los corsarios que en esta ocasión invadieron a Trujillo eran holandeses, y tan bandidos, y feroces, que no contentos con saquear y quemar la ciudad, entraron al templo y removieron los restos de Fray Cristóbal Martínez, misionero que había sido asesinado por los indios salvajes de la Mosquitia, en la creencia que allí estaban escondidos los tesoros de la iglesia. Pero no fue esto todo: observando los invasores que no estaban en el altar las imágenes, y habiéndose encontrado donde estaban ocultas, las hicieron pedazos” (Vallejo, 95).

Estos ataques en contra de Trujillo, se sucedieron durante toda la colonia española. El último registrado, fue el que libró el gobernador Anguiano en 1820, cuando derrotó a los ingleses; y, recuperó con el apoyo de los morenos enemigos de los ingleses, el puerto de Roatán.

Otra de las características más evidentes, de las zonas de frontera viva, es la práctica del contrabando. “Primero de esclavos hacia América del sur (Leiva Vivas) y después, de bienes ingleses, usando el río Patuca hacia Olancho. Los comerciantes ingleses daban a los comerciantes y hacendados olanchanos; y, en buenas condiciones, mercancías que, de acuerdo a las leyes españoles, era prohibida su comercialización. Un destacado historiador hondureño Víctor Cáceres Lara, nos dijo que el “carácter levantisco e independiente de los olanchanos, que en algunos momentos se han querido independizar de Honduras, era fruto del trabajo que habían hecho los comerciantes ingleses que les favorecían traficando mercancías de bajo precio aportadas por los comerciantes ingleses”. Trujillo era el puerto de exportación de Honduras, de ganado, maderas y plantas medicinales (zarzaparrilla), hule, hacia Cuba, Belice y Estados Unidos. Para 1881, “dedícanse, además, los habitantes de Trujillo al comercio, a la ganadería, para lo cual hay extensos potreros de repasto, y a la explotación de zarzaparrilla, hule, etc. Las cantidades exportadas para Estados Unidos y Europa, según los datos suministrados por el Cónsul americano son: hule 86.931 libras con valor de $ 48.493.34, zarzaparrilla 87.839 libras, de tuno se embarcaron 50.000 libras con valor de 5.000. haciendo un total de $5.000” (Vallejo, 96).

Diferentes distritos de operación de la bananera Truxillo Rail Road Company.

El volúmen de las exportaciones, son indicativos de la escasa fuerza de la zona de influencia del puerto de Trujillo que, tiene como efecto, la falta de pujanza de la inversión, el escaso desarrollo de una oligarquía nacional y un lento y vacilante proceso de inversión de capitales. Que, impide desarrollar ciudades y poblaciones, amigables con el buen vivir. Un viajero extranjero, citado por Vallejo, dice que: “La principal calle o, estrictamente hablando, la única, porque las otras no merecen el nombre de tales, se extiende de una a otra extremidad del pueblo, y está toda empedrada. Las casas en mayor parte, son de un sólo piso y su sombría apariencia con la yerba que cubre el pavimento dan al lugar un melancólico aspecto de abandono. Tiene, sin embargo, algo de romántico en su situación, estando encerrada por montañas elevadas y en medio de exuberante vegetación que la mano del hombre parece incapaz de reprimir. Apenas hay un terreno abierto en las inmediaciones, sino que uno u otro pedazo, donde se cultivan plátanos, yuca y algunos pocos granos, que sirven para el consumo individual. Cómo los bosques ofrecen un buen pasto, el ganado es bueno y la leche abundante; y el suelo con su fertilidad y liberalidad repaga el poco trabajo que se emplea en él, llenando las pocas necesidades de los habitantes. Durante mi permanencia en Trujillo hice una correría por los bosques acompañado del capitán del buque. Hay en las inmediaciones un raudal que lleva un curso tortuoso entre peñas y rocas hasta que cae a la mar. Resolvimos examinar sus márgenes hasta donde fuera posible. Nos armamos de fuertes bastones para defendernos de las culebras; porque en verdad eran tan exagerados los informes que teníamos de la multitud de reptiles que infectan los bosques que dudábamos dar un paso sin ser atacados por ellos. A medida que continuamos nuestra excursión, yo era más sorprendido por la belleza de la escena” (G. W. Montgomery, Narrative off a journey to Guatemala in Centroamérica in 1838, Willey and Putman, New York, 1839)

En la romántica narración, es obvio el vacío de la población, su escasa voluntad para la acción, la narrativa exagerada y la poca voluntad para efectuar transformaciones con orientación económica. Confirmando lo obvio: aunque Trujillo es puerto de frontera, sus habitantes no son hombres de aventura, sino que, todo lo contrario.

Hasta finales de 1950, la élite trujillana estaba conformada por descendientes europeos y estadounidenses, vinculados y protegidos detrás de las banderas que los consulados tenían izadas, como medio de defensa ante la depredación que sufría la ciudad por los levantamientos militares entre los caudillos hondureños. Hasta los 1880, Trujillo tenía en su zona de influencia, la operación ganadera de exportación de Olancho, -- que en algunos momentos derivaba hacia Guatemala y El Salvador-- la producción de productos lácteos y granos básicos de Olanchito para consumo interno; y para la exportación -- desde Yoro -- de productos medicinales, como la zarzaparrilla, lo que no era suficiente para crear un mercado interno, nivelar las exportaciones y las importaciones; y, menos para crear ahorro interno que creara capital e inversiones. La mejor prueba que tenemos es que, para la época que reseña Vallejo, capitalistas trujillanos, obtuvieron la autorización del gobierno de Honduras para crear un banco agrícola comercial, pero no pudieron encontrar el capital necesario para iniciar operaciones. Y las empresas estadounidenses que desearon crear empresas de transporte usando el río Aguán, tuvieron que suspender operaciones, pese a los auspicios esperanzadores que José Martí, desde Nueva York, les auguraba a las iniciativas de los capitalistas de la zona. De modo que, cómo había ocurrido en otros periodos, es a principios del siglo XX que Trujillo, ya iniciado el periodo republicano, experimenta otra fase de crecimiento capitalista, siempre animado desde el exterior y con una élite local, vinculada con los consulados y países de donde eran originarios los inversionistas, en este caso, estadounidenses. Por ésa razón, cómo he dicho en el artículo anterior, Honduras empieza a imaginar la importancia de construir un ferrocarril que una a la bahía de Guaymoreto con Juticalpa, Olancho, el principal polo productivo y con Tegucigalpa, la capital política del país. Pero para lograrlo, otra vez, la impericia, la falta de vigilancia y la incompetencia de los oficiales públicos, hacen que los empresarios, ahora dedicados al cultivo del banano, vuelvan a engañar a los hondureños.

Comentarios

Publicar un comentario